2025年12月10日

2025年12月2日(火)から12月5日(金)までの4日間、パシフィコ横浜ノースにおいて「インド太平洋国際軍事医学会議2025 (IPMHE2025)」が開催されました。本会議は防衛省・自衛隊と米インド太平洋軍の共催により開催され、日米を含む22ヵ国から約1,000名の防衛・軍事関係者が集まり、盛況のうちに終了しました。

開会式では、冒頭、陸上自衛隊中央音楽隊による日米の国歌演奏により会場が厳粛な雰囲気に包まれた後、各国代表の紹介や記念撮影へと進み、華やかな会議の幕開けとなりました。本会議は、医学会と政府系国際会議が融合した形式で行われ、両分野にわたる弊社の経験値を存分に発揮することができました。

プログラムには、基調講演や分科会、ポスター発表、ハンズオン、企業展示、レセプション等の多様な企画が盛り込まれ、インド太平洋地域における軍事医学関係者の交流促進に大いに貢献することができました。また、将来を担う防衛医大生150名の参加もあり、熱心にプログラムに参加されている姿が印象的でした。

主催である防衛省・自衛隊及び米インド太平洋軍の皆様方には、準備段階から多岐にわたりご協力いただき、高いチームワークのもと、会期を終えることができました。関係者の皆様のご尽力に、心より御礼申し上げます。

軍事関係者が参加される会議ならではの対応も多く、非常に得難い経験となりました。この経験を今後の同種会議に活かし、より良いご提案と満足度の高い運営につなげてまいります。

写真出典:防衛省統合幕僚監部 公式X

(東京 NM)

Posted in

コンベンション , 全般

2025年12月05日

2025年11月15日から26日までの12日間、第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025が、東京都内の会場を中心に開催され、21競技が行われました。

本大会には79の国・地域から約2,800人の選手が参加し、競技会場への総来場者数は約28万人に達しました。当初目標としていた10万人を大きく上回り、どの会場も連日賑わいを見せ、成功裏に終了しました。

デフリンピックとは、「デフ(耳がきこえない・きこえにくい人)のためのオリンピック」であり、4年に一度開催される国際スポーツ競技大会です。今回は第100回の記念大会であり、かつ日本で初めての開催となりました。

開会式当日の15日には、五輪にはない競技である「オリエンテーリング」が日比谷で開催されました。地図とコンパスのみを活用し、エリア内に設置されたチェックポイントを順番に通過し、ゴールに着くまでの速さを競う競技です。都会ならではの商業施設や人々が行き交う街中、日比谷公園とその周辺を舞台に実施され、海外の選手からも「東京らしい、とても新鮮なコースだった」と楽しまれた様子でした。

日比谷という都心部でデフスポーツとしてオリエンテーリングが開催されるのは初めてということもあり、事前準備では何度も視察を重ね運営の確認が行われましたが、選手だけでなく関係者やメディア、観戦するろう者の方々に向けた視覚的な情報保障をどうするか、さまざまな場面を想定しながら取り組んだことは、デフスポーツならではの非常に貴重な経験となりました。

大会を通じて、手話言語への理解を深めるとともに、国籍や障害の有無にかかわらず、誰もがコミュニケーションできるイベント運営企画のヒントを大いに得ることができました。

主催の東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営本部の皆様をはじめ、ご協力いただきました関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

(東京 IY)

Posted in

コンベンション , 全般

2025年12月01日

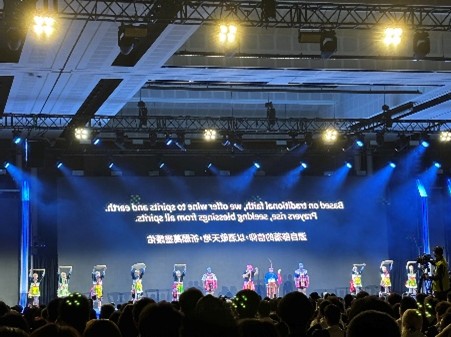

2025年11月27日(木)から29日(土)の3日間、台湾の南港展覧館(Taipei Nangang Exhibition Center)において「WorldSkills Asia Taipei 2025 (第3回技能五輪アジア大会(台湾・台北))」が開催され、アジア域外も含め28の国から290の選手が参加し、36職種の競技が行われました。

日本代表選手は、20職種の競技に21名が参加し、金メダル3個、銀メダル4個、銅メダル4個の計11個のメダルを獲得しました。おめでとうございます。

ガラディナーにはワールドスキルアジアの会長の他、台湾の労働大臣、開会式には台湾の大統領も登壇された一方で、大会中には地元の小学生から高校生が多数見学に訪れ、また一般向けの展示ブースが設置されるなど、一般に広く開かれた大型イベントとしても開催されており、今後の会議・イベント運営における企画のヒントを多いに得ることができました。

本大会を無事に終えられたことをご協力頂いた皆様に感謝するとともに、既に中央職業能力開発協会様と準備を開始している来年の「第48回技能五輪国際大会 中国・上海」をはじめとし、今後もより満足度の高いサービスを提供できるよう一層努力して参ります。

(東京HY)

Posted in

コンベンション , 全般

2025年11月18日

2025年11月12日(水)~13日(木)の2日間、カルッツかわさきにて「第18回川崎国際環境技術展」が開催されました。今年のテーマは「サーキュラーエコノミーが創造するビジネスの可能性」、まさに長期にわたる川崎市の環境に関する取組みと地元企業の持つ技術を融合し経済を盛り上げていくという、“環境をトリガーにした経済の循環”を目指すものです。

ユニークでニッチな技術を持つ120もの企業が162のブースを出展、合計4,400名もの参加者が集い、成功裏に終了いたしました。

〈川崎市報道発表資料〉https://www.city.kawasaki.jp/templates/prs/280/0000182290.html

地元消防署楽団によるファンファーレ、司会はかわさきFMアナウンサー、福田市長をはじめ、川崎市商工会議所会頭、川崎市議長や議員によるテープカットという、まさに「地元川崎」尽くしのセレモニーで始まりました。目玉企画の「ビジネスマッチング」は今回も大好評、海外からの参加者と地元企業の商談をはじめ、マッチング会議室に空きがでないほどの賑いをみせました。また、川崎市の将来を担う大学生や高校生も、参加者向けにプレゼンテーションを行ったり、地元企業の講師による環境出前授業を受けたりと、楽しそうに過ごしていました。

弊社は連続して運営業務を受託しましたが、即日廃棄処理となる大型ベニヤ看板をやめてデジタル表示ヘスイッチしたり、視認性の高い受付ブースに変更するなど、前回のアンケートや反省点をもとに改善をはかりました。もし来年度も同業務を受託することになったら、まさにプロデューサーとしての腕の見せ所である「あそこをもっとこうしたい」というアイデアが、すでにいくつも浮かんでいます。

主催の川崎市経済労働局イノベーション推進部、ご協力いただきました関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

(東京KI)

Posted in

コンベンション , 全般

2025年11月12日

2025年11月5日(水)~11月9日(日)の5日間、幕張メッセ 国際会議場において「2025 Photonics and Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2025 Chiba)」が開催されました。約50ヵ国から1,600名を超える研究者が集まり、盛会のうちに終了いたしました。

開会式では、天皇陛下の御臨席を賜り、光・電磁波技術のさらなる進展を願うお言葉をいただきました。フォトニクス・電磁波工学の発展は、ICT社会を支えるために極めて重要です。本会議では、電磁界理論、メタマテリアル、光学、アンテナ、リモートセンシング、量子科学技術など多岐にわたる関連分野の研究発表と討論が行われました。

最終日には、市民公開講座と科学体験教室も実施いたしました。電磁波を用いた地震調査方法や天気予報に関する講演に加え、小学生を対象としたラジオ制作教室も行われ、目に見えない電波を市民の皆様や次世代を担う子どもたちが体感する貴重な機会となりました。

主催の先生方、ご協力いただきました関係者の皆様に心より御礼申し上げます。今後も、よりご満足いただける会議運営を目指し、一層努力して参ります。

(北海道HO)

Posted in

コンベンション , 全般

2025年10月20日

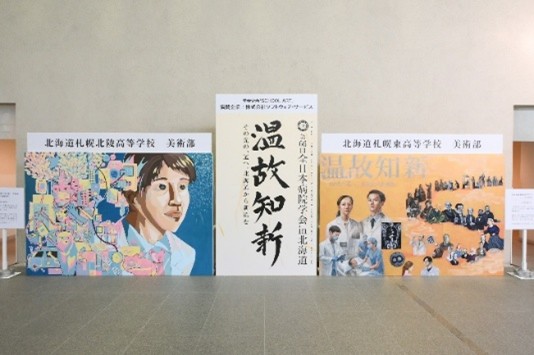

2025年10月11日(土)・12日(日)、札幌コンベンションセンターにて「第66回全日本病院学会 in 北海道」が開催されました。本学会は、全国各地の病院従事者が一堂に会し、病院の質の向上と社会的使命の遂行に向けて議論や意見交換を行う場となっています。

開会式には、厚生労働省医務技官、日本医師会長、北海道知事、札幌市長(副市長代理出席)、四病協代表として日本医療法人協会会長にご臨席いただき、会場があふれるほど多くの参加者にお集まりいただきました。

今回の学会テーマ「温故知新」にちなんで、次世代を担う高校生にも参加いただきました。懇親会では札幌国際情報高校の SIT バンドにウェルカムミュージックをご演奏いただき、札幌市内高校美術部の皆様には「温故知新」をテーマにした絵画作品を出展いただきました。これらの取り組みは、高校生が医療に触れるきっかけになるとともに、学会の新たな魅力創出にもなりました。

そのほかにも、ワインを飲みながら講演を楽しめるセッションやAI・ロボット展、北海道銘菓で作られたモニュメントを設置したフォトスポットなど、主催者の皆様の思いが随所に感じられる、非常に充実した会となりました。

学会長、実行委員長、実行委員、ワーキンググループ、ご協力いただきました関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

(北海道HS)

Posted in

コンベンション , 全般

2025年10月01日

2025年9月25日(木)~28日(日)の4日間、浜松町コンベンションホール & Hybrid スタジオにおいて「PRCP&WACP Joint Congress 2025 Tokyo」が開催されました。55カ国から1,000名を超える参加者が集まり、盛会のうちに終了しました。

社会文化的精神医学領域を中心に幅広い領域の発表があり、ヨガのポージングをするセッションや、ピアニストによるピアノ実演のセッションなど、様々なプログラムが開催されました。

サイドイベントでは、DMO芝東京ベイに協力いただき、本格的な日本のお茶を参加者に楽しんでいただきました。会場入り口では、精神医療患者の方から募集した絵画の展示を行い、多くの方に足を止めていただきました。

また全会場で自動翻訳システムを導入し、日英字幕をスクリーンに投影しました。各フロアには移動型のロボットを導入し、会場の案内やポスター発表スクリプトの読上げなどをロボットが行い、IT技術を活用した学会としても、印象に残る会でした。

(東京 MI)

Posted in

コンベンション , 全般

2025年9月26日

2025年9月15日(月・祝)~19日(金)、ホテル丸屋グランデ(福島県南相馬市)にて、CCRI(Consultative Committee for Ionizing Radiation/国際放射線諮問委員会)が開催されました。本会議は、福島国際研究教育機構(F-REI)の国際的な認知度向上と、福島での国際会議開催を推進する取り組みの一環として実施されました。

会期中は「CCRI第一部会」「F-REI・CCRI国際ワークショップ」「視察ツアー」が行われ、各国の研究者が参加し、一部はハイブリッド形式で議論が進められました。コーヒーブレイクでは日本と福島の銘菓を日替わりで提供し、会議後はホスピタリティエリアの運動スペースやゲーム(黒ひげ危機一髪が特に好評)でリフレッシュする様子が見られました。

9月16日(火)には一般公開の「F-REI・CCRI国際ワークショップ」を開催し、最新の知見共有や市民を交えた議論が行われました。

長期間にわたる会議でも快適にお過ごしいただけるよう環境づくりに努め、参加者の皆さまが笑顔で帰国される姿を拝見し、安堵と喜びを感じています。

今後も国際会議の成功に貢献できるよう取り組んでまいります。

(東北 RM)

Posted in

コンベンション , 全般

2025年8月20日

2025年7月29日(火)~8月5日(火)、札幌コンベンションセンターにて、ICPEAC2025(第34回光子電子原子衝突に関する国際会議)が開催されました。本会議は、光子、電子、原子、イオンなどの衝突過程の物理学研究を主軸とし、天体物理学、プラズマ物理学、量子情報科学、ナノテクノロジー、医学物理学など多岐にわたる応用分野につながっています。約40ヵ国から550名を超える研究者が集まり、盛会のうちに終了いたしました。

会期中の札幌は比較的涼やかな気候に恵まれましたが、対照的に会場内では熱気あふれる議論が繰り広げられ、皆様がとても真摯に参加されている様子が印象的でした。また、ソーシャルイベントでは、北海道の文化と食を楽しんでいただきました。Welcome Receptionではよさこい演舞とともに北海道の地酒やワインを、Conference Dinnerではサッポロビールとジンギスカンを堪能いただき、好評をいただきました。

市民公開講演会も2日間にわたり開催しました。梶田隆章先生(ノーベル物理学賞受賞者)には、宇宙観測と今後解き明かされる宇宙の謎について、北原モコットゥナㇱ先生(北海道大学)には、アイヌ文化と多様性についてお話しいただきました。日英同時通訳を設けたことで海外からの参加者も多く聴講され、活発な質疑応答が行われました。

最終日には、大変光栄なことに、組織委員長から運営事務局へ感謝のお言葉と花束を頂戴しました。本会議の開催にあたり、誘致から当日まで多大なるご尽力をいただいた先生方、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。今後も、より満足いただける会議運営を目指し、努めてまいります。

(北海道 MH)

Posted in

コンベンション , 未分類

2025年6月18日

《熱気に包まれた5日間》

6月1日から5日にかけて、熊本城ホールにて世界的な半導体技術の会議、「ISPSD2025 KUMAMOTO(The 37th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs)」が開催されました。今年は「半導体の街・熊本」ということで注目度も高く、過去最多の来場者数を記録し、大盛況のうちに幕を閉じました。

会場内では、あの大人気ご当地キャラクター「くまモン」のぬいぐるみがあちこちに登場。参加者たちが笑顔で記念撮影を楽しむ姿があふれ、国際会議ながらもどこか温かみのある雰囲気が印象的でした。

ISPSDは毎年開催される国際会議で、来年はアメリカ・ラスベガスへと舞台を移します。技術革新が目まぐるしい半導体の世界では、次々と新しい技術が生まれており、私たちの生活ともより密接な関係を持つようになってきました。

今年のISPSDではその最先端を垣間見ることができ、半導体の未来がますます楽しみになる会議でした。

(福岡 NM)

Posted in

コンベンション , 未分類

2025年5月29日

2025年5月15日(木)~17日(土)にかけて、ホテル日航金沢にて“The 17th Congress of The International Society for Experimental Microsurgery (ISEM2025)”が開催されました。金沢での開催は1994年以来31年ぶりの開催となりました。

テーマを「Future for Microsurgical Technology」とし、基礎医学から臨床医学までの融合により、マイクロサージャリーの更なる技術革新を期待して約2年前より告知・広報活動を行い、過去最多の演題応募をいただくことが出来ました。当日は、若手研究者からベテラン医師まで、国内外から150名を超える参加者が集まり、会場内外で熱い議論が交わされました。

また、おもてなしの企画として実施した、金沢(金箔)と日本の伝統を楽しんでいただく呈茶も好評をいただき、Welcome PartyやGala Dinnerでは日本の食文化も堪能していただきました。

理事の中に60歳を迎える先生がいらしたため、日本の「還暦祝い」として、赤いちゃんちゃんこと誕生日ケーキを用意し、サプライズでお祝いしたことも印象深いイベントでした。

主催の先生方をはじめ、ご協力いただきました関係各所に感謝申し上げるとともに、今後も国内外の会議で参加者の満足度を高める取り組みを進めてまいります。

(北陸 SS)

Posted in

コンベンション , 未分類

2025年5月22日

2025年5月11日(日)~14日(水)の4日間、奈良県コンベンションセンターにてISHR2025 NARA(第25回国際心臓研究学会世界大会)が開催されました。本大会は、国際心臓研究学会(ISHR)が3年に一度開催する国際会議であり、心臓をはじめとする循環器疾患の研究に従事する臨床医、基礎研究者、若手研究者など、約50の国と地域から約1,100名が参加しました。

(東京 MI)

Posted in

コンベンション , 未分類

2025年5月08日

2025年4月26日から4日間にわたって、東京国際フォーラムでIFFS World Congress 2025/第70回日本生殖医学会学術講演会が開催され、総勢3,000名を超える生殖医療従事者が80以上の国・地域から東京に集い、4日間の充実したディスカッションが繰り広げられました。

今回のテーマはDiversity, Sustainability and Resilience in Reproductive Medicine。生殖医療従事者の方々の不屈の努力と患者の皆様に真摯に向き合う姿を事前準備時から垣間見ることができ、改めて医療の現場・最前線で尽力される皆様に敬意を表したいと思います。

国際本部が推進するMore Joy キャンペーンについてもその由来を知ることができ、感慨深かったです。

事前準備の段階では、参加者が集まるか、多くの途上国からの参加者の査証申請が間に合うか・・・等不安は多くありましたが、予想をはるかに超える参加者を無事に東京にお迎えすることができたこと、また、参加者の方々から笑顔で「素晴らしい会議だった」と言っていただけたことで、数年間の疲れが吹き飛んだ4日間でした。

(東京 MI)

Posted in

コンベンション

2024年12月17日

2024年11月26日(火)~27日(水)の2日間、東京都内にて62nd Asia Pacific Privacy Authorities (APPA) Forum(第62回アジア太平洋プライバシー機関(APPA)フォーラム)が開催されました。年に2回開催される本会議は、2019年の第51回以来5年ぶりに日本が議長国となり、アジア太平洋地域のデータ保護・プライバシー執行機関を始めとする18か国・地域・機関が参加されました。

本フォーラムは2024年11月の最終週に開催された「Japan Privacy Week」の一環として開催され、アジア太平洋地域のプライバシー保護に関する法制度や執行状況等に関する情報交換が行われました。データ保護・プライバシー執行機関の他、学界・有識者、企業関係者等も招いたプレゼンテーションやパネルディスカッションもあり、個人情報保護及びプライバシーの分野における取組が幅広く共有されました。

併催行事として、2日目の午後には個人情報保護委員会主催第62回APPAフォーラムサイドイベントが開催されました。信頼性のある自由なデータ流通(DFFT:Data Free Flow with Trust)やデジタル時代における個人情報の利活用と保護について、国内外のデータ保護機関関係者や学界・有識者、企業関係者等による基調講演やパネルディスカッションが行われました。

(東京 MY)

Posted in

コンベンション , 未分類

2024年12月16日

2024年11月25日(月)~27日(水)に、The 22nd ASEAN & Japan High Level Officials Meeting on Caring Societies(第22回ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合)が

「UHC* と「健康な社会づくり」の好循環」をテーマに、完全対面形式で川崎にて開催されました。

本会合は社会福祉・保健医療の分野における緊密な関係をさらに発展させ、また、当該分野における人材育成を強化するため、ASEAN10カ国から社会福祉と保健医療政策を担当するハイレベル行政官、障がい者、高齢者等の雇用政策を担当する行政官を招聘して開催される国際会議です。

今回はASEAN 各国からの参加者や日本国内の有識者と共に、UHC を通じた健康な社会づくりのための支援や政策の在り方についての情報提供と活発な議論が行われました。

2日目には横浜市・川崎市内の福祉施設の視察を行い、日本の社会保障のありかたや行政とのかかわりについて熱心にお話を聞かれているASEAN各国参加者の姿が印象的でした。

本会議を無事に終えられたことをご協力頂いた皆様に感謝するとともに、今後もより満足度の高い催事運営を提供できるよう一層努力して参ります。

(東京 KM)

*ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(Universal Health Coverage : UHC)とは、「全ての人が適切な予防、治療、リハビリ等の保健医療サービスを、支払い可能な費用で受けられる状態」を指します。(厚生労働省HPより引用)

Posted in

コンベンション

2024年12月13日

2024年11月26日(火)~29日(金)の4日間、オーストラリア宇宙庁(ASA)、文部科学省(MEXT)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の共催により、APRSAF-30(第30回アジア・太平洋地域宇宙機関会議)がオーストラリア・パースのCrown Towers HotelにてHybridConvention™形式で開催されました。今回は記念すべき第30回目として、Indo-Pacific Space & Earth Conference 2024 (IPSEC 2024) と合同開催され、各国の宇宙機関や行政機関をはじめ、国際機関、民間セクター、大学・研究所など様々な組織から約30カ国・地域約500名が参加し、成功裡に終了しました。

(東京 RM)

Posted in

コンベンション , 未分類

2024年12月11日

2024年11月21日(木)~29日(金)の9日間、福島県にてICRP(国際放射線防護委員会)が開催されました。本活動は、福島国際研究教育機構(F-REI)の国際的知名度の向上かつ創造的復興の中核拠点を目指し、福島県での国際会議開催を支援する活動の一環として行われました。

ICRPの数多くの分科会のうち、今回は2つの委員会が各3日間の会議と視察とで構成され、各国の研究者が来日し、一部来日が困難な委員が参加できるようHybridConvention™ 形式で議論が行われました。長期間の会議のため、集中しやすく過ごしやすい環境を整える他、休憩時のコーヒーブレイク時には日本や福島を代表する銘菓や、ランチの提供方法にも工夫した点が好評で、ホッとしたひとときをお過ごしいただけたのではないかと感じました。

2つの委員会の間の11月25日(月)には、「F-REI・ICRP国際ワークショップ」が一般公開で開催されました。様々な知見が発表されると共に、一般市民を含めたディスカッションが行われました。

重要な議論が交わされる委員の皆さまにとって、長期間でも難なく会議に集中でき、かつ日本・福島をお楽しみいただける環境を整えることができ、参加者の皆さまが笑顔で帰国される姿が印象的で、安堵しております。今後も国際会議の成功に貢献できるよう努めてまいります。

Posted in

コンベンション

2024年12月09日

2024年11月18日(月)~21日(木)、第8回日仏自治体交流会議が「日仏の自治体が抱える共通の課題について議論することを目的に、両国の姉妹都市関係にある自治体及び交流に関心のある全ての自治体を対象とした首長レベルの会議」として静岡市にて開催されました。

今回の静岡会合の全体会では、「社会の大きな力をつなぎ、新たな価値の共創へ」をテーマに、2つのパネルディスカッションを実施、それを受け分科会にて「1.成熟社会における都市の価値と持続可能な経営」、「2.全ての人の参画と連帯」、「3.脱炭素社会の実現と魅力ある地域づくり」につき多くの議論が展開されました。最終日には、成果として日本側 35 自治体とフランス側 19 自治体による「静岡宣言」が採択され、本会議は成功裡に終了いたしました。

本会議を無事に終えられたことをご協力頂いた皆様に感謝するとともに、今後もより満足度の高い催事運営を提供できるよう一層努力して参ります。

(東京 YN)

Posted in

コンベンション

2024年12月05日

2024年11月6日~9日 札幌コンベンションセンターにて、The 8th Asia Pacific Occupational Therapy Congress (第8回アジア太平洋作業療法学会)が開催されました。本学会は、アジア太平洋地域の作業療法に関する最大のイベントで、日本では初めての開催でした。

「互いに支えあう地域づくり-持続可能で根拠に基づいた作業療法-」のテーマのもと、基調講演、シンポジウムをはじめ、口演発表やポスター会場にて、さまざまな経験を持つ作業療法士が、お互いの経験と知識と技術を共有する機会がもたれました。最終日には、世界作業療法士連盟のSamantha Shann会長による講演が行われ、11月9日・10日に開催された第58回日本作業療法学会(札幌)の参加者も聴講し、大盛況でした。その他、多彩なワークショップ、学生フォーラム、日本文化体験も開催されました。また、18歳以下の来場者の講演会場の入場許可や託児サービスの充実により、親子で学会にご参加される姿も多く見られました。

本学会を無事に終了できましたのは、誘致活動から当日まで、長年にわたる関係者の皆様のご尽力の賜物と感じております。会期中は、参加者の皆様の笑顔が大変印象的でした。本学会開催をサポートさせていただけたことに深く感謝し、この経験を生かして、今後より満足度の高い運営を行えるよう日々努めてまいります。

(北海道 MO)

Posted in

コンベンション

2024年11月19日

2024年10月、GEA International Conference 2024(GEA国際会議2024)が「脱炭素と SDGs を同時に実現する施策の推進~気候変動、生物多様性の損失及び汚染の3つの危機克服を目指して~」をテーマに、2会合ぶりに完全対面形式で、都内で開催されました。

本会合は地球規模の環境問題の解決に向けた取り組みに携わる、世界のトップレベルの研究機関や国際機関の専門家や産業界、NGO、政府関係者を中心とする国内外の有識者を、東京にお招きして開催される国際会議です。

今回のGEA国際会議2024は、基調講演者に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)議長のジム・スキー卿・教授を迎え、全体会合では「脱炭素社会に向けた戦略的取組」、「生物多様性の損失への対処」、「海洋プラスチック汚染問題への対応」、「各種対策のシナジー(相乗効果)とトレードオフ」という4つの幅広い環境問題を議題とし、取組事例の発表の後、活発な議論が展開されました。

開会式には例年通り、天皇皇后両陛下の御臨席を賜り、石破総理大臣及び環境大臣も参加されました。今回は選挙の影響により直前まで参加者の変更が想定されたことから、それをふまえた準備を進め、直前の変更にも柔軟に対応することができました。

今回の経験を活かし、会議の特徴や背景も配慮した準備を行い、主催者にも参加者の皆様にも満足いただける会議の場を提供できるよう、今後も精進して参ります。

(東京TY)

Posted in

コンベンション , 全般